事故予防のための子どもの死因究明に関して

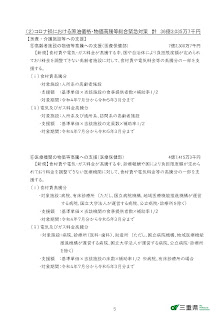

本年3月に行った一般質問の報告第2弾を遅ればせながらアップする。 三重県は令和2年度国のモデル事業として子どもの死亡事例を考察し、予防策を検討する政策提言委員会が設置され、令和3年3月に最初の提言書が策定された。 平成27年から県内の小児科医の方々が自主的な勉強会を重ねてきて頂いており、結果先行事例としてモデル事業化する事になる。 この提言の目的は、子どもの死亡を予防する事にあり、県は元より国や市と連携して対策事業が実施され、子どもの命が守られて初めて意味をなす。 そこで、令和3年度の提言書を元に、政策提言委員会の提言内容に対して、県がどう対応をするのか確認をした。 提言は4つあるが、原因が複雑で対応が難しいと思われる2点を先に。原因が明確で対策が比較的容易な課題2点を後に尋ねた。 提言2は「マルトリートメント(不適切な養育)に陥りやすい家庭が、地域で安心・安全に生活するための支援の拡充」である。親や保護者が精神的や経済的な養育上の困難があり、虐待やネグレクトを含めた子どもへの不適切な行為が繰り返され、結果死亡するケースへの対策である。 提言4は「子どもが様々なライフイベントを経験しても、つまづきや生きづらさを抱え込まず生活するための支援の拡充」である。言い換えれば自殺予防対策である。 それぞれ複合的かつ個別的な複雑な状況があり、容易な解決策はない。しかし双方共に共通している事は、如何に子どもの発するSOSを早い段階で認知し、対応できるかが重要だという点である。 同政策提言委員会の協力者であるうめもとこどもクリニック院長の梅本正和先生からアドバイスを頂き、次の通り提案をした。 GIGAスクール構想により配備された一人一台パソコン(タブレット)を使い、医師監修の元年2回のアンケートを県下全小中学校で実施する事。 津市では令和3年度に公立学校で先行的にアンケートが行われてた。 メリットは タブレットを使う事でアンケートの実施、結果の回収、集計が、教員に大きな負担をかける事なく非常に容易に出来る。 定期的に実施する事で子どもの心理的変化を早期に把握する事が出来る。 タブレットなので秘匿性が高く子どもが安心して回答する事が出来る。 医師が監修する事で的確な質問と、適切な分析を行う事が出来る。 答弁の概要は次の通り 津市教育委員会での成果や課題、さらには専門医との連携など必要...