人口、減るのを止めるのは無理なの?

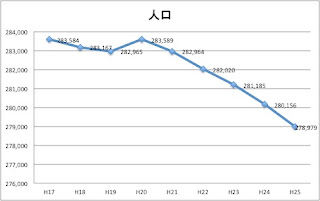

津市における人口減少の流れは昨今言われる少子高齢化における自然現象で不可避なのか。 平成24年度の調査において 人口減少率全国平均:▲0.22% であるのに対して 津市の減少率:▲0.37% である。 なお平成25年の津市の人口減少率は▲0.42%とさらに大きく人口を減らしている。 津市の人口は徐々に減っているのでは無く減り幅を増やしながら大きく減少している。 ここでコーホート図というグラフを紹介する。 5 年ごとに行われる国勢調査のデータを使う。 5 才ごとに集計された世代別の人口を 5 年後のデータから差し引くことで、5年後にそれぞれの 世代の人口が増えたのか減ったのかを可視化することが出来る。 平成 12 年から 17 年にかけては高校を卒業する 10 代後半から 20 代までがおよそ学業のためなどの目的で多く流出し、その後 30 代になって帰ってくる典型的な U ターン型を示した地方都市のカーブを示している。合わせて 30 代が増える事に関係してその子供達である 10 才以下の就学前児童の数も増えている事を示している。 一方で平成 17 年から 22 年にかけてのグラフは形を大きく変化させおり、全体の人口も 2078 人減らしている。 20 代の流出は 5 年前のグラフに比べて倍近く増加し、 30代 の U ターン組が十分帰って来れていない事を示している。 津市が彼らにとって戻ってくる魅力を失ったという可能性をこのグラフの変化は示唆している。 12 年から 17 年のグラフと 17 年から 22 年のグラフの示すことの違いを対比することによって、現在津市が直面している大きな人口減少の流れは単なる自然現象の結果では無く社会構造の変化を如実に示すものであり、変化に対応できていない行政側の対応の遅れを考えざるをえないのである。 少子化が進むなか人口を増やすことは無理な目標なのか 日本全体の人口が減少を示しているなか、果敢に人口増を目標に掲げ戦略的に生き残り政策に力を入れている自治体がある。千葉県流山市だ。 同市は昭和 51 年から平成 25 年にかけて人口が 2 倍に増え、平成 37 年に向けて 1 万 5 千人ほどこれからも増える目算を立てている。 ...